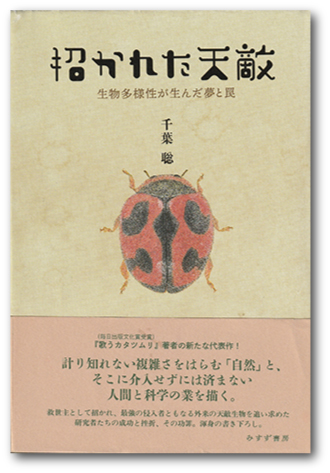

千葉聡著、みすず書房、2023年

一時は夢の技術とされた(伝統的)生物的防除の歴史物語。生物の導入に携わった研究者それぞれにスポットが当たり、防除のための天敵の探索、輸送、導入、効果、意図せざる結果まで追跡する。そして本書の結末もまた予測不能な衝撃作。

持ち込みの動機は時代によりさまざまであり、農業被害防除の要請も導入の反対意見も受け、研究者の思惑が交錯する。

リスクがないと信じて一つの方法を妄信し、検証を怠ることが最も危険。レイチェル・カーソンは『沈黙の春』で化学農薬の害を警告したが、そっちは悪、生物的防除は善という決めつけがよくない。生物的防除にも目的外生物への影響などの「外来種問題」が必ずある。「一切のリスクがなく、低コストで高機能な万能の防除技術が存在しない以上、条件に応じて、想定されるメリットとコスト、既知のまたは潜在的なリスクの関係を考慮し、多くの技術の中から最適な組み合わせを選んで使うのが望ましい考え方だろう。」(p.339)

鳥獣保護管理も似た技術であり、モニタリング、フィードバック、順応的管理はとにかく重要とされている。過去から学び、考え、実践していくのが、動物との人道的なかかわりといえよう。(2025年3月記)