第11回DCCネットワーク研修会「緊急銃猟制度を考える」

10/42025

コロナ禍でかなり時間が空いてしまいましたが、2025年9月28日に11回目となるシカ捕獲認証制度(DCC)ネットワーク研修会を開催しました。弊協会ではDCC受講者へのフォローアップを目的とした研修を行ってまいりましたが、2015年度から始まったDCCは11年目を迎え、受講者は全国各地に、その数も234名(2025年7月現在)となっています。そのため、少しでも受講者が研修に参加しやすくなることを念頭に、初めてオンラインでの開催とさせていただきました。

今回のテーマは「緊急銃猟制度を考える」。

近年、各地で相次ぐクマ類の市街地出没の事例を踏まえ、市町村の判断により特例的に市街地等の日常生活圏で猟銃使用を可能とする本制度が今月施行されましたが、現場からはその実効性や安全性に不安を抱く声もたくさん聞こえてきます。

そこで、今回は本制度に関する受講者同士の情報共有と相互理解の促進を目的に、DCC講師や過去の受講者で、かつ本制度に深く関わっておられる立場の異なる4名の方々から、関連の話題を提供していただきました(※1)。

ちなみに、今回はDCCネットワーク会員21名(道内11名、道外10名)、講師8名が参加しました。

(※1) 話題提供者とテーマ

- 緊急銃猟制度によって何が変わるのか?

早稲田 宏一 氏(NPO法人EnVision環境保全事務所) - 札幌市緊急対応における体制構築と課題

玉木 康雄 氏(札幌市ヒグマ防除隊隊長) - 市町村職員(DCC取得者)のジレンマ

山條 力也 氏(古平町職員) - 担い手(DCC取得者)のジレンマ

秋澤 陵平氏 ((株)日高食肉センター)

まずは早稲田氏から、緊急銃猟制度の運用時の流れとその限界、また警察官職務執行法第4条(以下、警職法)との比較など、従来の警職法との本制度の相違点や課題などをご報告いただきました。

印象的だったお話として、本制度は 『周囲の安全確保』が大前提条件で、それをクリアーするための 『煩雑な事前確認事項』があり、それらが現場ではトレードオフの関係になり、苦労しそうであることや、数日前に発生した山形県鶴岡市の事例(首長の緊急銃猟判断までに時間がかかり、それまでにクマが捕獲者に向かってきため警職法で対応)は、まさにこの制度の限界を物語っているという部分で、これは、どこの地域においても同様のジレンマで苦労すると感じました。

もう1点気になった内容が、「本制度の実情と、国民が本制度にもつイメージにかなりのズレがあり、これはマスメディアの報道等により生み出されているかもしれない」という部分です。

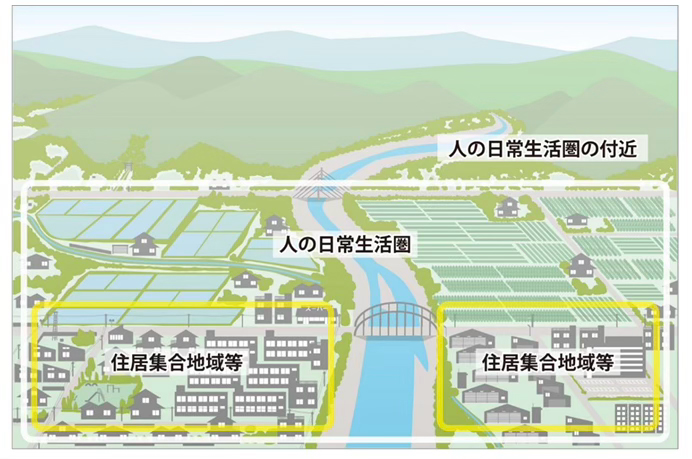

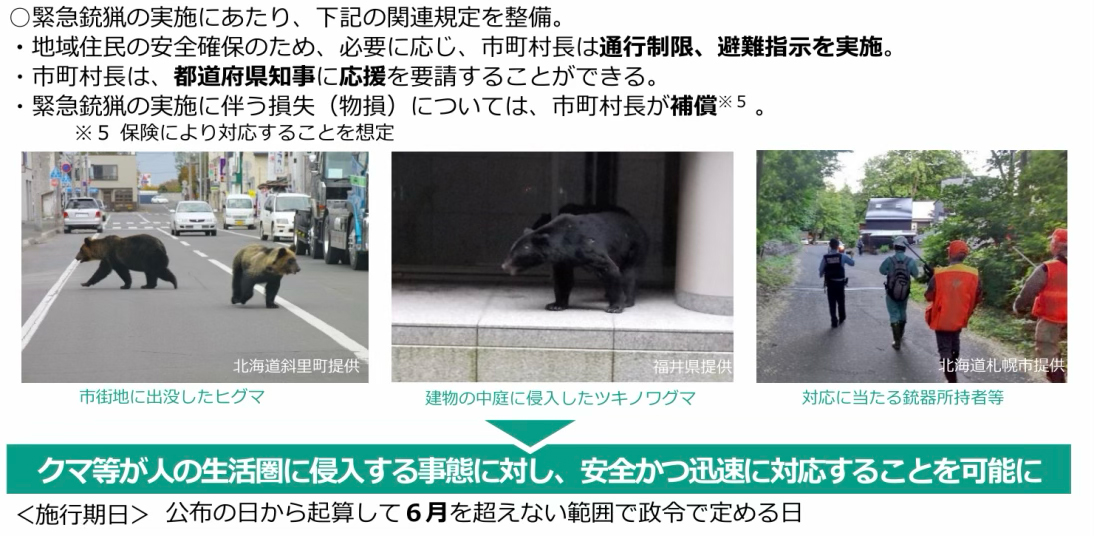

そもそも本制度は、周囲の安全確保が前提であるため、図1のような住居集合地域(住宅地)で緊急銃猟を行うことは困難であるが、環境省のガイドライン(概要)に使われた市街地の道路をヒグマが歩く画像(図2)や、(それを見てイメージを膨らませた?)マスメディアの報道等を見て、国民が 『住宅地でもどこでもクマをすぐに銃で駆除してくれる』 というイメージになってしまったかもしれない」とのことでした。

次に、DCCのコミュニケーション講師でもある玉木氏から、ご本人が隊長を務めている札幌市ヒグマ防除隊の体制構築、隊員選定方法、緊急対応事例、体制構築の成功要因や課題についてお話しいただきました。

北海道猟友会札幌支部のヒグマ防除隊の捕獲者選定に関しては、環境省のガイドラインにも紹介されています。恐らくここまで民主化された組織で捕獲者選定がなされ、選定後も定期的に研修(座学と実技)を実施しつつ、隊員の技能資質の維持向上に務めている防除隊は、全国を見渡してもどこにもないのではないかと感じました。一方、このような体制を構築するまでには、幾度か経験した市街地出没時のご苦労や、そこで出た問題点を改善しながら、支部としてステップされて来られたという点は、他地域で防除隊の体制を構築していく上で、学ぶべきところ、参考になる点は多々あると感じました。

次に、本制度を運用する上で、その中核(現場の指揮、統括責任者)を担う市町村担当者の事例として、古平町の山條氏から現場が抱える課題と今後の展望をお話しいただきました。

ちなみに、山條氏が挙げた4つの課題は、以下の通り。

- 現場での発砲判断という重圧

- 迅速な判断とリスク回避の葛藤

- 地元捕獲者との連携の難しさ

- 説明責任と消極対応のジレンマ

どれも本制度の事実上の現場責任と統括を担う市町村担当者の率直で悩みであり、今後の本制度を適切に運用させていく上で、とても大切なエッセンスが詰まっていると思いました。

その中で、国民の本制度への誤った認識(「どこでも撃てるようになったのに、なぜすぐ射殺してくれないんだよ」)により、市町村担当者は、上記(1)、(2)の部分で相当なストレスを受けているという報告もあり、早稲田氏の報告と合わせて環境省やメディアの発信の仕方には十分注意が必要であると思いました。メディアと言うのは、良くも悪しくも相当な発信力と影響力をもちます。よって、関係省庁はもちろん、地方自治体の担当者自身も、正しく、広く国民に情報発信するためのツールとして、それらの特性や上手く活用するノウハウを学ぶ必要があると感じました。

また山條氏からは、上記(3)「地元捕獲者との連携の難しさ」の部分で、この制度を適切、かつ円滑に運用していくために重要なポイントが語られたと思います。それは、「日頃から捕獲者と良好な関係の構築を意識している。」、また「環境省のクマ人材バンクがあるが、彼らは地元の方ではないので、土地勘がなく活用しづらい」、さらに担当ではない人間が鳥獣対策の業務も兼ねる場合があるとのことで、この部分は本制度だけではなく、鳥獣行政を根本から考える、とても重要なメッセージだと思いました。

最後に、当協会副会長の伊吾田氏からのインタビュー形式で、新冠町のクマ防除隊の秋澤氏から、本制度を運用する上で、若手捕獲者として、現場で不安に感じている点についてお話いただきました。

新冠町クマ防除隊は札幌市に比べるとかなり小さく、隊員数は12名前後、自分自身も先輩捕獲者たちとの関係は良好だが、以下のような不安があるとのことでした。

- ・市町村や警察との連携、役割分担等の整理、実地訓練はまだされていない。

- ・里山等での目撃対応の手順は明確だが、市街地での緊急出動の経験はまったくない。

- ・市街地での緊急出動が発生した場合、現場の指揮系統が混乱する恐れがある。

- ・物的損害の免責はあるが、人的損害や自身の所持品損害に関する責任に不安がある。

恐らく新冠町同様、多くの市町村は緊急出動時の体制が構築されていない状態で、本制度が施行されており、現場の捕獲者の不安を代表するようなお話だったと思います。また、特に現場を指揮・統括する市町村長や担当者の動き次第で、現状での現場の体制や備えに大きな差が出ている可能性があることを実感させられました。また、新冠町のように市町村職員に専門性があまりなく、さらに防除隊員数も少なく、市街地でのクマ出没や、そもそも捕獲経験者も少ない地域では、今後どのように防除隊を維持するかも含め、経験豊富な捕獲者や、専門家を招致しながら、早急に持続的な体制構築に向けた動きが必要ではないかと思いました。

この度は、話題提供者全員が緊急銃猟の最前線でご活動されている方ばかりでしたので、現実的で、的を射たご意見ばかりだったと思いました。実は当方も前職で、市町村職員や捕獲者、警察の皆様と共に、20年以上、長野県のツキノワグマ対策の最前線でお仕事してまいりました。

今回のお話と、当方のこれまでの経験から改めて感じた懸念点は、札幌市のようなクマの専門家や、有能で統制の取れた防除隊が組織されている地域はあまりなく、ほとんどの地域では、この制度の中核になる市町村職員や捕獲者及び警察官の皆さまは、クマ類の緊急時の対応経験はもちろん、クマ類の生態や行動パターン、また装備も含めた対処などの正しい知見ももたない状態で、非常にリスクの高い対応に臨まれようとされていることです。

また緊急銃猟時の「安全確保」や「実働体制」、「判断」、「捕獲者の技量」などは話題になることが多かったと思いますが、これからは緊急時、平時を問わず、行政等から出す各種情報(特に動画や画像)や、現場でのメディア統制(メディアコントロール)などの技量も、現場担当者は兼ね備えておく必要があると痛感させられました。

早稲田氏が発表の中で、「本制度を適切に運用するには、市町村の職員や捕獲者はかなり専門的な知識や技能が求められる。しかしながら、これから先、今の体制で果たしてどこまで持ちこたえられるのか。長期的には、これらに耐えうる体制に如何に整備していけるかが課題。改めて今回の緊急銃猟制度がその変革のタイミングかもしれない。」と言われておられました。

まさにその通りだと思いました。捕獲者の後継者不足も喫緊の課題ですが、それと同時に、現場を指揮する市町村担当職員の(異動のない)専門職ポストの確保や、彼らの専門性を向上させ、自信をもって現場で全体統括できる人材になるように、国や都道府県は法制度、財政、教育、組織改編等の面で、市町村を支援する必要があると強く感じました。

話題提供の皆さま

改めまして、この度は本当にありがとうございました。

DCC受講者の皆さま

今後も、様々なテーマでDCCネットワーク研修を続けて参りたいと思っておりますので、どうぞご参加ください。

一般社団法人エゾシカ協会 研究員 田中純平