- あかさか・たけし

- 一般社団法人エゾシカ協会代表理事。

第14回 「狩猟鳥獣と社会」の行方(その2)

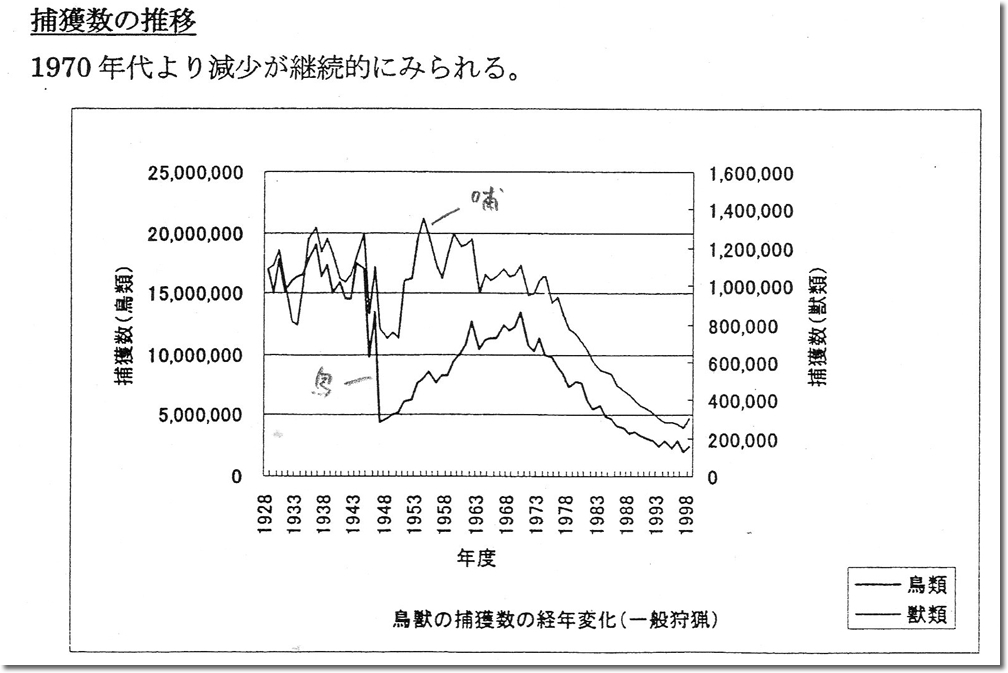

私が、狩猟鳥獣の捕獲数が1970年代後半より一気に減少していく事実を知ったのは、環境省の「野生鳥獣保護管理検討会」(2000年5月25日)での配布資料でした(図‐1)。

当時、私は北海道庁職員として、専ら「エゾシカとヒグマ」の緒問題に追われていましたので、昭和初期からの全国の狩猟鳥及び狩猟獣の捕獲数の推移には驚きました。その「驚き」に向き合ってきたノートをもとに本コラムを記してきました。

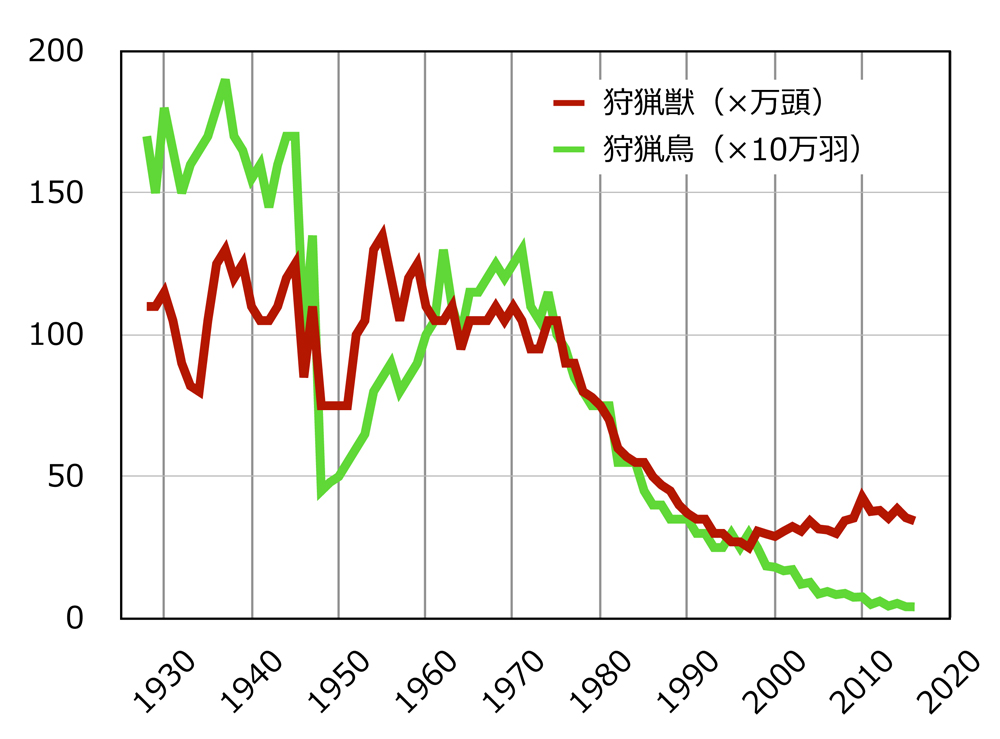

さて、図‐2は、先の図‐1等により作成した1928年から2016年の約90年間の狩猟鳥獣の捕獲数の推移です。狩猟獣は1990年代後半より増加に転じているのはシカとイノシシの捕獲数の増加によるものです。シカ・イノシシ以外の狩猟獣は、狩猟鳥と同様に減少し続けています(第2回コラム)。

今回は、「狩猟鳥獣と社会」の行方に思いをめぐらし、この項の最終回とします。

図‐1 鳥獣の捕獲数の経年変化(一般狩猟)(「野生鳥獣保護管理検討会資料集」環境省自然環境局野生生物課 2001年3月から複写).

図‐2 狩猟鳥獣の捕獲数の推移(1928年~2016年).

図書『里山資本主義』

2013年7月に出版された藻谷浩介・NHK広島取材班著『里山資本主義』(角川書店)は、発売の翌月には3版発行となるなど、「里山のありよう」に大きな影響をもたらしてきている図書です。2013年に一読した私は、里山という地域社会を潤す「資産」には木質バイオマスに加え山の恵み・野生鳥獣も含まれること、またこれに伴い鳥獣被害への対策等にもつなげてゆける思想(図書)、と確信した次第です。

はじめに、同書第1章の「木質バイオマス」資源に着目した岡山県真庭市の銘建工業の話を紹介します。同社は住宅など建築材を製造する大手メーカーで、毎日、製材の過程で大量の「木くず」がでます。「木くず」は産業廃棄物として処理され、その費用は年間2億4千万円を要していました。同社は1990年代の末に敷地内に「木くず」を燃料とする発電施設を総工費10億円で建設し、「木質バイオマス発電」を始めました。すると、工場で使用する電気のほぼ全量を自社のバイオマス発電で賄えるようになり、電力会社へ支払っていた年間の電気料1億円及び産業廃棄物「木くず」の年間の処理料2億4千万円の経費が削減となりました。更に、余った電力を売ることで年間5千万円の新たな収入源が生まれました。銘建工業は、産業廃棄物としていた「木くず」をエネルギー資源とすることにより業績の大転換を図り、「木質バイオマス資源」の更なる活用に挑んできています。

『里山資本主義』では、「木質バイオマス発電」の銘建工業をはじめ、「里山の様々な資産」を活用した種々の活動を精査し、以下の「中間総括」に至ります。

「『里山資本主義』とは、お金の循環がすべてを決するという前提で構築された『マネー資本主義』の経済システムの横に、こっそりと、お金に依存しないサブシステムを再構築しておこうという考え方だ。」とあります。お金に依存しないサブシステムとは、「お金が乏しくなっても水と食料と燃料が手に入り続ける仕組み、いわば安心安全のネットワークを、予め用意しておこうという実践」なのです。その実践の適地は、「マネー資本主義の下では条件不利とみなされてきた過疎地域にこそ、つまり人口当たりの自然エネルギー量が大きく、前近代からの資産が不稼働のまま残されている地域にこそ、より大きな可能性がある。」との主張です。

その実践の適地・過疎地域では、「山の雑木を薪にし、井戸から水を汲み、棚田でコメを、庭先で野菜を育てる暮らし。最近は鹿も猪も増える一方で、狩っても食べきれない。先祖が里山に営々と築いてきた資産には、まだまだ人を養う力が残っている。」とあります。里山の資産には、シカやイノシシなどの野生動物も組み込まれていることを確認しておきます。

「山の恵み」と「里山資本主義」

民俗学写真家の須藤功さんは、著書『写真物語 昭和の暮らし2 山村』(農山漁村文化協会、2004)のなかで、「山の恵み」について以下のように記しています。

「山が育むそれら樹木、鳥獣、木の実、山菜を一番よく知っているのは山村の人々です。ただ鳥獣には、肉や毛皮を恵んでくれる大切な生き物であると同時に、田畑を荒らす憎き動物という両面があります。その点、山菜はありがたくいただく山の幸です。…」

『里山資本主義』は、「山の恵み」をとりこむようなサブシステムの再構築に熱い視線を注いでいるのです。

実は、大日本猟友会が2010年に設けた「狩猟と環境を考える円卓会議」が取りまとめた『提言書』(2011)でも、「山の恵み」である野生動物について、「我が国で獲れる野生動物は、国産の貴重な食材として、その価値を再評価すべき時を迎えているのではないか。…」と記し、以下に続きます。

「こうした価値観の変革~「野生動物の命=自然の恵みを積極的にいただくことを通じて、日本の生物多様性を守る」というパラダイムシフト~が大きく進んで、市場流通を始めとする経済活動に組み込まれるようになれば、動物の捕獲に必要な経費を下支えするだけでなく、山村地域に新たな特産物や産業が誕生して、地域が活性化し、ひいては食糧自給率の向上にもつながる。」

山村地域から「野生動物の命=自然の恵み」を新たな特産物等とし外部の市場等へと発信してゆくことは、正に『里山資本主義』の提起する「お金に依存しないサブシステムの再構築」ではないでしょうか。2010年代のはじめに『提言書』(2011)、そして『里山資本主義』(2013)が相次いで誕生したのは、山の恵みの「価値を再評価すべき時を迎えている」(大日本猟友会)からだと思料します。

『里山資本主義』が世に出て7年となりますが、この間、その実践者は各地に誕生し着実に成長してきていることが藻谷監修『進化する里山資本主義』(ジャパンタイムズ出版、2020)等に紹介されています(注1)。

里山資本主義的ライフスタイルと野生動物問題

『里山資本主義』を一読した私は、里山という地域社会を潤す「資産」には木質バイオマスに加え山の恵み・野生鳥獣も含まれること、またこれに伴い鳥獣被害への対策等にもつなげてゆける思想(図書)、と確信したことは先述しました。

その7年前の「確信」などが描かれた羽澄俊裕著『けものが街にやってくる』(地人書館、2020)が10月に出版されていました。私は、11月上旬、図書館の「新刊書コーナー」で本書に出会いました。

著者は、野生動物保護管理事務所の羽澄俊裕前代表です。羽澄さんは、本書において、近年の野生動物問題の質・量は最早「被害」ではなく「災害」レベルに達していること、従って野生動物が引き起こす災害リスクを腑分けし、それに対峙するための新たな国を挙げての「社会システムの整備・構築等」に早急に取り組まねばならない、と力強い筆致で警告されています。

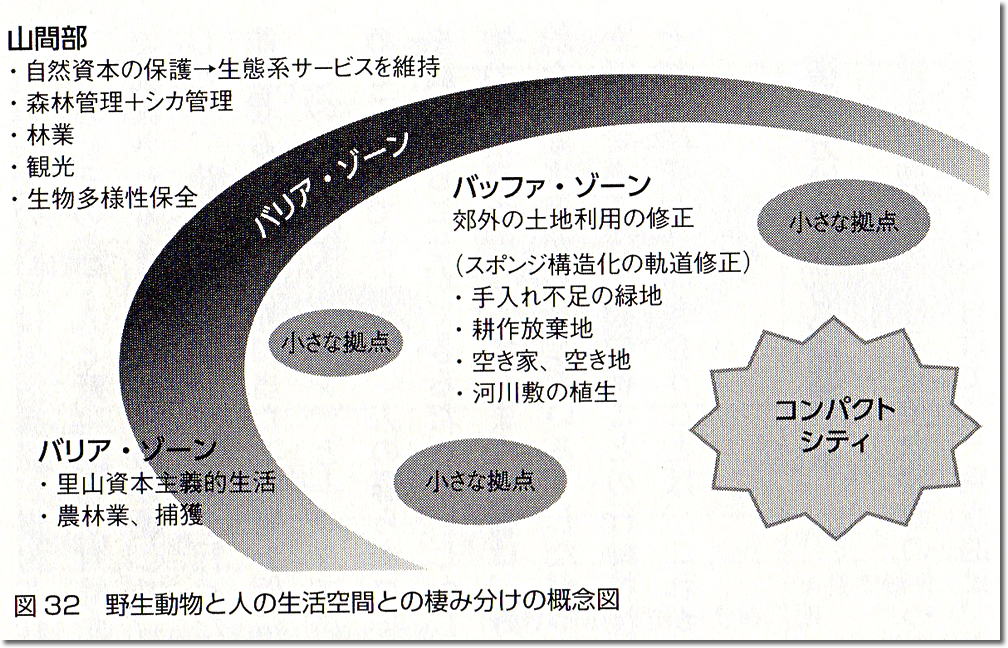

そのなかで、羽澄さんは、分布を拡大させている野生動物には「国土計画」という新たな視点からの発想が必須であるとして、図‐3を提案しています。コンパクト・シティなどのある平野部と山間部の間に引かれたベルト状の「バリア・ゾーン」地帯において、野生動物と人の生活空間との棲み分けをしようという提案です。その「バリア・ゾーン」での重点課題として、「里山資本主義的生活及び農林業・捕獲」が掲げられています(図‐3)。

図‐3 野生動物と人の生活空間との棲み分けの概念図(羽澄 2020より、著者・出版社の許可を得て転写).

里山資本主義的生活について羽澄さんは、「バリア・ゾーンの段階で野生動物を完全に跳ね返すとしたら、昭和初期のような強力な捕獲圧の継続と、森林資源を活発に利用する社会が必要であるから、たとえば、藻谷啓介が提案する里山資本主義的ライフスタイルを、単なるブームではなく各地に展開して定着させる必要がある。」と提案します。

しかし、野生動物の分布拡大や侵入は既に進行していることから、「…次のバッファ・ゾーン(緩衝地帯)、都市計画論で言うところの超郊外、郊外で、どのように対応するかが鍵となる。」と、平野部での野生動物対策の重要性も強調しています。

羽澄さんは、バリア・ゾーンで野生動物を完全に跳ね返すためには、里山資本主義的ライフスタイルを各地に展開して定着させる必要がある、と提案されています。この提案は、環境省と国土交通省、農林水産省等にまたがる壮大な国土の「里山再生構想」となるはずです。このバリア・ゾーンでの「里山再生構想」は、下流域のバッファ・ゾーンやコンパクト・シティと連携した野生動物管理構想でもあるはずです。

なお、バリア・ゾーンでは「昭和初期のような強力な捕獲圧の継続」が必要とありますが、その「強力な捕獲圧」については図‐2をご覧ください。ちなみに、狩猟鳥の捕獲数は、昭和初期は総数で1640~1790万羽でしたが、直近の平成28年は41万羽(昭和9年の総捕獲数の僅か2.3%)でした(第12回コラム)。昭和初期の捕獲圧は、正に強力でした。「野生動物が引き起こす災害リスク」(羽澄 2020)に対峙してゆくための「新たな捕獲体制の整備、構築に向けた取り組み」は喫緊の課題であることは、前回のコラムで触れたとおりです。

羽澄さんは、同書の「はじめに」で、「…これからの社会をリードしていく政治や行政に携わるかたがたに強く意識していただくために書いている。」と記しています。同書が、それらの政治や行政の方々、そしてより多くの読者に届くことを願う一人です。

脱炭素社会と「里山資本主義」

この10月、菅義偉首相は、2050年までに国内の二酸化炭素など温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすると宣言しました。このことについて、毎日新聞は「地域・暮らし描く脱炭素社会」と題した小泉進次郎環境相へのインタビュー記事を掲載しました(2020年11月24日)。

インタビューのなかで環境相は、「…国の地球温暖化対策計画やエネルギー基本計画の見直しもあるが、環境省のやるべきことは地方の脱炭素化支援、ライフスライルのイノベーションだ。「地域」と「暮らし」を脱炭素型に転換していく。」と発言し、さらに続けました。

「2013年の環境省の全国調査では、自治体のエネルギー収支(注2)は約9割で赤字、約7割で地域内総生産の5%以上の資金が域外に流出している。これから黒字の自治体を増やしていきたい。地方は、地元の木材や自然資源など再生エネルギーのポテンシャルはすごく高い。それを活用すれば地域の中で資金循環ができる。エネルギーや食の地産地消がその地域の中で次々と生まれてくれば地域経済にもプラスになる。そして災害にも強い分散型社会につながっていく。」

上記の赤字部分の発言は、まさに「里山資本主義」そのものと視ました。『里山資本主義』では、お金に依存しないサブシステムの再構築とは、「お金が乏しくなっても水と食料と燃料が手に入り続ける仕組み、いわば安心安全のネットワークを、予め用意しておこうという実践」と説明しています。この「実践」は、環境相の発言にあった「エネルギーや食の地産地消」そのものでもあります。「山の恵み」を持続的に活用してゆく「里山資本主義」的ライフスタイル(羽澄 2020)を環境省も織り込んでいるに違いありません。脱炭素社会の構築には、山の恵み「野生動物」も多いに関係してくる、ということです。

大江正章著『地域に希望あり』(岩波書店、2015)に、「20世紀型の産業社会は地球環境から見て明らかに限界だ。食料の6割とエネルギーのほとんどを外部に依存した現在の日本社会は、歴史的に見て異常である。都市型社会に未来はない。」と断じています。だからこそ、環境省は「エネルギーや食の地産地消」を掲げているのだと思います。

「狩猟鳥獣と社会」の行方を引き続き観てゆく所存です…。

注1 以下の図書にも「里山資本主義」を実践されている方々が紹介されています。

- ・井上恭介、NHK「里海」取材班(2015)『里海資本論』.KADOKAWA.

- ・藻谷浩介(2014)『しなやかな日本列島のつくりかた』.新潮社.

- ・大江正章(2015)『地域に希望あり』.岩波書店.

注2 自治体のエネルギー収支とは、「域内のガソリンや電気などのエネルギーを域外に売って得た収入と購入した支出の合計。エネルギーの支出が収入を上回れば「赤字」となる。」と記事内に説明されています。

引用文献

- 羽澄俊裕(2020)「けものが街にやってくる」.地人書館.

- 藻谷浩介・NHK広島取材班(2013)「里山資本主義」.角川書店.

- 藻谷浩介監修(2020)「進化する里山資本主義」.ジャパンタイムズ出版.

- 大江正章(2015)「地域に希望あり」.岩波書店.

- 須藤 功(2004)「写真物語 昭和の暮らし 2 山村」.農山漁村文化協会.

- 狩猟と環境を考える円卓会議(2011)「提言書」.大日本猟友会HP.

2020年12月21日公開